“デジタル円”がもう使える?JPYCの話題が再燃中

教授、最近SNSで「JPYCが税金にも使える」とか「建設現場で即日ボーナス支払いができる」って話題を見たんですけど、本当なんですか?

そう、実は本当なんだよ。JPYCは「1円=1JPYC」で安定してるから、実用的な支払い手段として企業が次々と導入しているんだ。

えっ!仮想通貨ってもっと“値動きが激しいもの”だと思ってました。

それはビットコインやイーサリアムのような投資対象の話。JPYCは「ステーブルコイン」と呼ばれる“値動きのないデジタル円”なんだ。

ここ最近、フィンテック業界では「JPYCの実用化が一気に進んでいる」というニュースが次々と出てきました。

「仮想通貨=投資商品」という印象を覆すように、JPYCは“使える通貨”として現実社会に溶け込み始めているのです。

JPYCとは?“使えるデジタル円”がなぜ注目されているのか

まず、JPYCの正体を簡単におさらいしておきましょう。

JPYCとは、日本円に連動するステーブルコイン(安定型のデジタル通貨)で、ブロックチェーン上で1円=1JPYCとして発行・流通しています。

たとえば「1万円分のJPYC」を購入すると、ブロックチェーン上に1万円分のデジタル通貨が発行され、

いつでも同額で交換・送金・利用ができる仕組みになっています。

JPYCの3つの特徴

- 値動きしない:発行元が日本円で裏付けているため、常に1JPYC=1円で安定。

- ブロックチェーンで管理される:取引履歴が改ざんされにくく、透明性が高い。

- 法定通貨ではないが、実用的に使える:電子マネーに近い形で広がっている。

つまり、電子マネーやQR決済のように“送る・受け取る”が瞬時にできるデジタル円というわけだね。

なるほど、PayPayみたいな感じで使えるんですね!

JPYCは、発行元である「JPYC株式会社」が2021年にスタートして以降、民間企業・自治体・金融機関などとの提携を通じて“実用フェーズ”に突入しています。

2024年以降は特に、「現金の代わりに使えるリアルな事例」が急増中。

本記事ではその中から代表的な5つの事例を紹介します。

なぜJPYCがここまで注目されているのか?

その背景には、日本全体の「キャッシュレス社会」と「Web3の融合」があります。

クレジットカードや電子マネーが浸透した一方で、「即時決済」「手数料の安さ」「透明性の高い送金」は依然として課題でした。

JPYCは、ブロックチェーンの強みを活かしてこの問題を解決します。

たとえば、

- 振込手数料ゼロで即時送金

- 銀行口座を介さない個人間送金

- スマホだけで完結する決済インフラ

こうした仕組みが、これまでの金融の“待ち時間”や“コスト”を大きく減らしているのです。

特に「給与」「報酬」「ポイント還元」などの分野で、

即時・低コストで支払えるのが強みなんだ。

たしかに、バイト代やインセンティブがすぐもらえるのは嬉しいですね!

JPYCの発展を支える“企業コラボ”の広がり

JPYCの進化を語る上で欠かせないのが、さまざまな企業との提携による「現実での利用拡大」です。

2023年以降、以下のような動きが相次ぎました。

- 鹿島建設:建設現場での即時報酬支払いシステム「GOヘイ!」に採用

- ナッジカード:JPYCでクレカ返済が可能に

- 電算システム:コンビニ決済ネットワークとの連携

- 自治体実験:税金・公共料金支払いの試験導入

- 企業DeFi:法人の余剰資金運用としてJPYCレンディングを活用

これらの流れは、JPYCが単なる“仮想通貨”から、社会インフラ的な“支払い基盤”へ進化していることを示しています。

JPYCがもたらす未来

これだけいろんな使い方があるなら、もう“仮想”じゃなくて“現実の通貨”ですね。

その通り。JPYCは“フィジカル×デジタル”の橋渡しをする存在なんだ。

AIとかIoTとも相性が良さそうです。

まさにそれ。将来的には、機械同士の自動決済(Machine-to-Machine Economy)でも使われるだろうね。

JPYCは、個人が気軽に送金や支払いを行うだけでなく、企業間取引や自動化経済にも対応できる次世代通貨です。

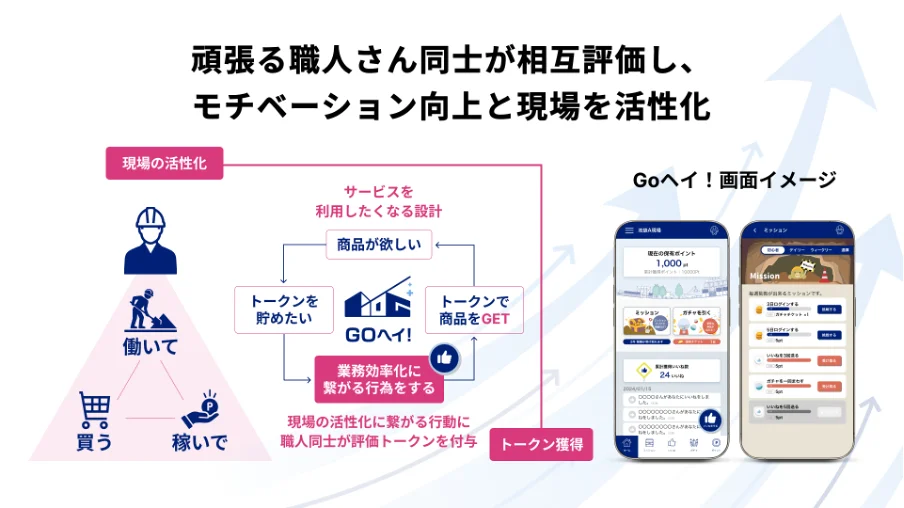

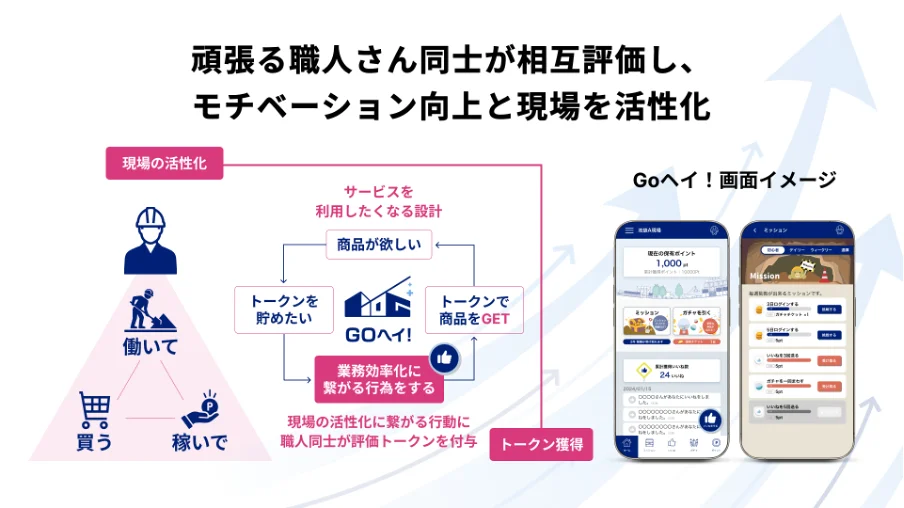

建設現場での即時インセンティブ支払い|鹿島建設「GOヘイ!」

最近の建設現場、デジタル化がどんどん進んでるんだ。

たしかに、昔は“紙のタイムカード”のイメージでしたけど、今はスマホ管理ですもんね。

そう。その次のステップとして「報酬支払いのデジタル化」が進んでるんだよ。

建設業界のデジタル改革の象徴ともいえるのが、鹿島建設が導入した「GOヘイ!(ゴーヘイ)」。

これは、現場で働く作業員がその日の仕事を終えた瞬間に、インセンティブ(報酬)を即時に受け取れるシステムです。

従来、建設現場の報酬は月末締め・翌月払いが一般的でした。

しかしGOヘイ!では、作業データをブロックチェーン上で自動記録し、JPYCを使って即時に支払うことが可能になっています。

仕組みのポイント

- スマホアプリから作業報告を送信

- AIが労働内容を確認し、即時承認

- 報酬がJPYCで即支払い(1円=1JPYCで安定)

つまり、働いた分だけすぐに報酬を得られる“日払いの自動化”です。

この仕組みは、現場労働者のモチベーション向上や離職率低下にもつながるとされ、建設業界の労務課題を解決する新しい形として注目されています。

しかも、JPYCなら銀行振込よりも早く、手数料も安い。

たしかに、週末や祝日でも受け取れるのは便利ですね。

そうだね。JPYCの「ブロックチェーン即時決済」という特徴が、

現場の“リアルな課題解決”に直結している好例なんだ。

クレジットカード返済にもJPYC|ナッジカードの新しい挑戦

次に紹介するのは、ナッジカード(Nudge Card)。

スマホアプリで管理できるクレジットカードとして注目を集めているサービスです。

このナッジカードでは、クレジットカードの返済をJPYCで行うことが可能になりました。

一見、クレカ返済にステーブルコイン?と思われるかもしれません。

しかし、JPYCを使うことで「即時返済・柔軟な管理・手数料削減」が実現しています。

JPYC返済のメリット

- 返済がリアルタイムで反映される

銀行振込では反映まで時間がかかりますが、JPYCなら即時。

支払い忘れリスクを軽減できます。 - 手数料が不要または低コスト

振込やクレカ決済に伴う銀行手数料が不要に。 - ブロックチェーン上での透明性

返済履歴が改ざんされにくく、利用者とカード会社の双方で正確に管理できる。

つまり、JPYCが“新しい決済レイヤー”として機能しているんだ。

普通の銀行口座がなくても支払いができるって、すごいですね。

そう。銀行システムに依存しないから、24時間・365日動く“金融のレイヤー2”なんだよ。

ナッジカードは若年層にも人気で、JPYCを使った返済は「金融のデジタル化×実用性」の象徴的な例です。

特に、給与の一部をJPYCで受け取るケースも増えており、そのままカード返済に使える“シームレスな経済圏”が生まれつつあります。

税金支払いにも対応?JPYC×公共インフラの可能性

「仮想通貨で税金を払う」――

少し前ならSFのような話でしたが、いま現実に近づいています。

一部の地方自治体では、JPYCを使った税金・公共料金支払いの実証実験が進行中です。

実証事例の背景

地方自治体の課題は、「決済の遅延」と「手数料コスト」。

たとえば住民税や水道料金の支払いをクレジットカードで行う場合、自治体は決済代行業者に手数料を支払わなければなりません。

JPYCを使えば、

- 銀行振込を介さず即時支払い

- 手数料を数分の一に削減

- ブロックチェーン上で支払記録を安全に管理

といったメリットが得られるのです。

たとえば、納税者がスマホアプリからJPYCで住民税を払う。

すると自治体のウォレットにリアルタイムで着金する――そんな時代が来るだろうね。

現金や口座を使わない納税、まるで未来の話みたい!

今後の可能性

- 税金・公共料金支払いの標準化

自治体のデジタル化政策に合わせ、全国で導入が広がる見込み。 - JPYCとマイナンバーカード連携

本人確認済みウォレットによる納税記録の自動管理が実現すれば、手続きがさらに簡略化。 - 海外送金・外国人労働者支払いにも応用

行政支援金や補助金などの分配にもJPYCが活用される可能性があります。

JPYCは、個人や企業の枠を超え、行政と市民をつなぐ“新しいお金の橋”になろうとしています。

この流れが本格化すれば、「税金の支払いでブロックチェーンが動く」日もそう遠くないね。

デジタル時代の納税……ちょっとワクワクします!

電算システムと提携|コンビニ決済ネットワークへの統合

教授、JPYCってコンビニでも使えるようになったって本当ですか?

そうだよ。実は、JPYCは電算システムという企業と提携して、全国のコンビニ決済ネットワークに接続できるようになったんだ。

これは一見地味ですが、実はとても大きなニュースです。

なぜなら、コンビニ決済は日本国内の現金支払いの最後の砦ともいえる存在だからです。

国内初の日本円建てステーブルコイン「JPYC」の発行を控えるJPYC社は9月17日、電算システムと、B2C/B2B決済・送金・精算システムの共同検討に関する基本合意書を締結したと発表した。

本提携は、電算システムが全国のコンビニエンスストアやドラッグストアなど6万5千店以上で展開する決済ネットワークを活用し、JPYCの実店舗利用拡大を狙うもの。

利用者がQRコードやバーコード決済といった既存のデジタル決済の体験を維持しながら、ステーブルコインによる支払いが可能になる仕組みを目指す。

JPYC社は、今秋から日本円と1対1で交換可能な電子決済手段としてのJPYCの発行および償還を開始する。

コンビニ決済とJPYCの融合が意味すること

これまで公共料金、ネットショッピング、税金などの支払いは「コンビニ払い」が主流でした。

そこにJPYCが組み込まれたことで、「ブロックチェーン上の支払い」=「現実のコンビニ決済」が可能になったのです。

仕組みを簡単に説明すると、以下のようになります:

- 支払者はアプリ上でJPYCを送金(QRコード決済形式)

- 電算システムが受け取ったJPYCを円建てで変換

- 各企業・自治体へ即時に支払い完了を通知

つまり、ユーザーは現金を使わずに“1円単位で正確に支払える”のです。

この連携で、JPYCは「ブロックチェーン上だけのコイン」から、「コンビニで使える通貨」へと進化したんだ。

それって、もうほとんど現金と同じ感覚ですね。

コンビニ決済統合の意義

- 現金主義層のブロックチェーン移行を促進

現金派でも「コンビニで払える」安心感で導入ハードルが下がる。 - 24時間365日の支払いが可能に

銀行振込の時間制約がなく、いつでも支払い可能。 - 地方自治体・企業のキャッシュレス推進に寄与

デジタル決済導入コストを削減しつつ、利用者の利便性を確保。

JPYCの実装により、これまで「金融機関を介さないと難しかった支払い」が、

コンビニという身近なインフラに直結する形で実現したのです。

これ、うちの母も使える気がします!ブロックチェーンって難しいと思ってたけど、身近ですね。

そう、それが狙いなんだ。ブロックチェーンを“感じさせない技術”こそ、普及の鍵になるんだよ。

企業向けDeFiレンディング|資金運用の新しい形

次に紹介するのは少し上級編。

「DeFi(分散型金融)」を使って、企業がJPYCを活用しながら資金運用を行う動きです。

DeFiって、なんだか難しそうな言葉ですね。

簡単に言うと、「銀行を介さずにお金を貸したり、利息を得たりする仕組み」だよ。

つまり、“ブロックチェーン上の銀行”みたいなもの?

そう、そのイメージで正解。

JPYCは、このDeFi分野でも注目されています。

JPYCレンディングの仕組み

- 企業が余剰資金をJPYCに換える

- JPYCをDeFiプラットフォーム上で貸し出す

- 利息をJPYCまたは他のトークンで受け取る

JPYCがステーブルコイン(1円=1JPYC)なので、価格変動リスクを抑えつつ、利回りを得られるのが魅力です。

企業がJPYCレンディングを活用する理由

- 低金利時代の資金効率化

預金しても利息がほぼつかない時代に、DeFiで利回りを確保。 - 迅速な資金移動

銀行を介さないため、国境や営業日を問わず即時トランザクション。 - 資産の分散管理

JPYCを使うことで、円建ての安定資産とデジタル資産の両立が可能。

たとえば、大企業が短期の運転資金をJPYCで貸し出して、年利2〜3%の利息を得る、というケースもあるんだ。

銀行預金の何十倍も効率いいですね!

また、法人ウォレットでの自動運用も広がりつつあります。

AIと組み合わせることで、最適な貸し出し先・利率を自動で判断するシステムも登場。

こうした仕組みは、フィジカルAI(リアル×AI)やWeb3経済圏との親和性が非常に高いのです。

建設現場やコンビニでもJPYC、企業の資金運用にもJPYC……。

そう、JPYCは“個人から企業まで使える”万能な通貨になりつつあるんだ。

JPYCが企業金融に与えるインパクト

- 日本企業が「ブロックチェーン上で資金を回す」時代が到来

- 銀行業務の一部がスマートコントラクト化(自動化)

- スタートアップや中小企業も低コストで資金調達可能に

JPYCを活用する企業が増えることで、これまで“仮想通貨はリスクが高い”と敬遠していた法人分野にも、安全で実用的なブロックチェーン活用が浸透していく流れです。

これからは「銀行に預ける」だけでなく、「JPYCで運用する」時代になるかもしれないね。

お金の常識が、静かに変わっていってる気がします。

まとめ|JPYCは“投資対象”から“社会インフラ”へ進化する

JPYCは、登場当初こそ「ブロックチェーン上で使えるデジタル円」として注目されましたが、

今ではその枠を超え、「金融」「行政」「実社会」すべてをつなぐ通貨インフラへと進化しています。

この記事で紹介したように、

- 建設現場での即時報酬(鹿島建設「GOヘイ!」)

- クレジットカード返済(ナッジカード)

- 税金支払い・公共料金支払い

- コンビニ決済ネットワーク連携

- 企業の資金運用(DeFiレンディング)

など、JPYCはすでに現実の生活やビジネスの現場で“動いている”。

もはや「仮想通貨」ではなく、「実用通貨」と呼ぶほうがふさわしい段階にあります。

JPYCがもたらす3つの大きな変化

- お金の流れが速くなる(即時化)

銀行の営業時間や送金制限が消え、24時間いつでも送金・決済が可能。

「働いた分をすぐもらえる」「支払いをすぐ完了できる」時代が始まっています。 - お金の流れが透明になる(トレーサビリティ)

ブロックチェーン上で取引履歴が公開・記録されるため、不正が起きにくい。

企業会計や自治体の公金管理など、信頼性が重要な分野で採用が進む可能性が高いです。 - お金の流れが広がる(ボーダーレス化)

JPYCは日本円建てのまま、世界中のブロックチェーンと接続可能。

これにより、海外企業や外国人労働者への送金も手軽に行えるようになります。

つまり、JPYCは「速く」「透明で」「国境を越える」お金の形なんだ。

日本発のステーブルコインが、世界で使われる日も近いかもしれませんね。

社会インフラとしての広がり

JPYCが注目されているもう一つの理由は、既存の金融・行政システムを補完できる点にあります。

たとえば、地方自治体では住民税・水道代などの支払いをJPYC化することで、

- 手数料削減(民間決済代行コストの軽減)

- 納税処理の効率化

- 不正利用や記録ミスの防止

といった恩恵を受けられます。

一方、企業にとっては、JPYCを活用することで

- 給与やインセンティブの即時支払い

- サプライチェーンの決済自動化

- 海外との円建て取引(JPYC-Ethereumなどの活用)

が可能になり、業務効率を大幅に向上させます。

JPYCは、まさに「電子マネー」と「金融システム」の中間をつなぐ存在だね。

国が出す“デジタル円”より先に、JPYCが広まっちゃうかもしれませんね!

それもあり得る。民間主導だからこそ、スピード感が違うんだ。

JPYCの課題と今後の展望

もちろん、JPYCの発展には課題もあります。

法制度の整備や、利用者の理解促進、セキュリティ対策などが不可欠です。

しかし、これらは着実に前進しています。

2024年には「電子決済手段(ステーブルコイン)」の新法が施行され、

JPYCも正式に登録・監督の対象となる「合法的なデジタル資産」として扱われるようになりました。

この動きは、JPYCが「実験段階」から「社会実装段階」へ移行したことを意味します。

さらに、将来的には:

- 地方通貨との連携(例:地域ポイントのJPYC化)

- 教育・医療分野でのマイクロペイメント

- メタバース内の円建て取引

といった活用が期待されます。

なんだか、“デジタル円の未来予想図”を見ているみたいです!

その通り。JPYCは、日本のお金の仕組みを静かに再設計しているんだよ。

最後に|JPYCが拓く新しい経済のかたち

JPYCは「投資のための仮想通貨」ではなく、“使うためのデジタル通貨”として私たちの生活に入り込みつつあります。

建設現場、コンビニ、クレジットカード、企業の資金運用――

どれも“仮想”ではなく“リアルな経済”の現場です。

これからは、“お金を動かすスピード”が企業の競争力になる時代だね。

JPYCがあれば、個人も企業も、もっと自由にお金を動かせそう!

うん。まさにそれが「フィジカル×デジタル経済」の始まりなんだ。

じゃあ次は「AIが自動で税金を払ってくれる」時代、来ちゃいますかね?

(笑)それもJPYCが支える未来の一部かもしれないね。